Cette lettre poignante d’une maman protectrice à son fils nous permet d’effleurer son indicible souffrance.

A chaque fois que je regarde tes photos de toi, bébé, je revis ce moment merveilleux de ton arrivée dans ma vie et de ce jour d’été où tu es né, il y a maintenant 9 ans.

Tu es né sans aucun cri, sans larme, avec les yeux grands ouverts et une jolie tache de naissance sur ton front en forme de cœur.

Quel magnifique cadeau de la vie !

Je t’ai appelé « mon merveilleux bébé zen » ! En devenant maman, j’ai appris le vrai sens du mot amour inconditionnel, qui transcende le temps, le lieu, le chagrin, l’épreuve de séparation et les violences que nous subissons.

Mais, il y a 2 ans, le 1er janvier, un tsunami est venu frapper à notre porte !

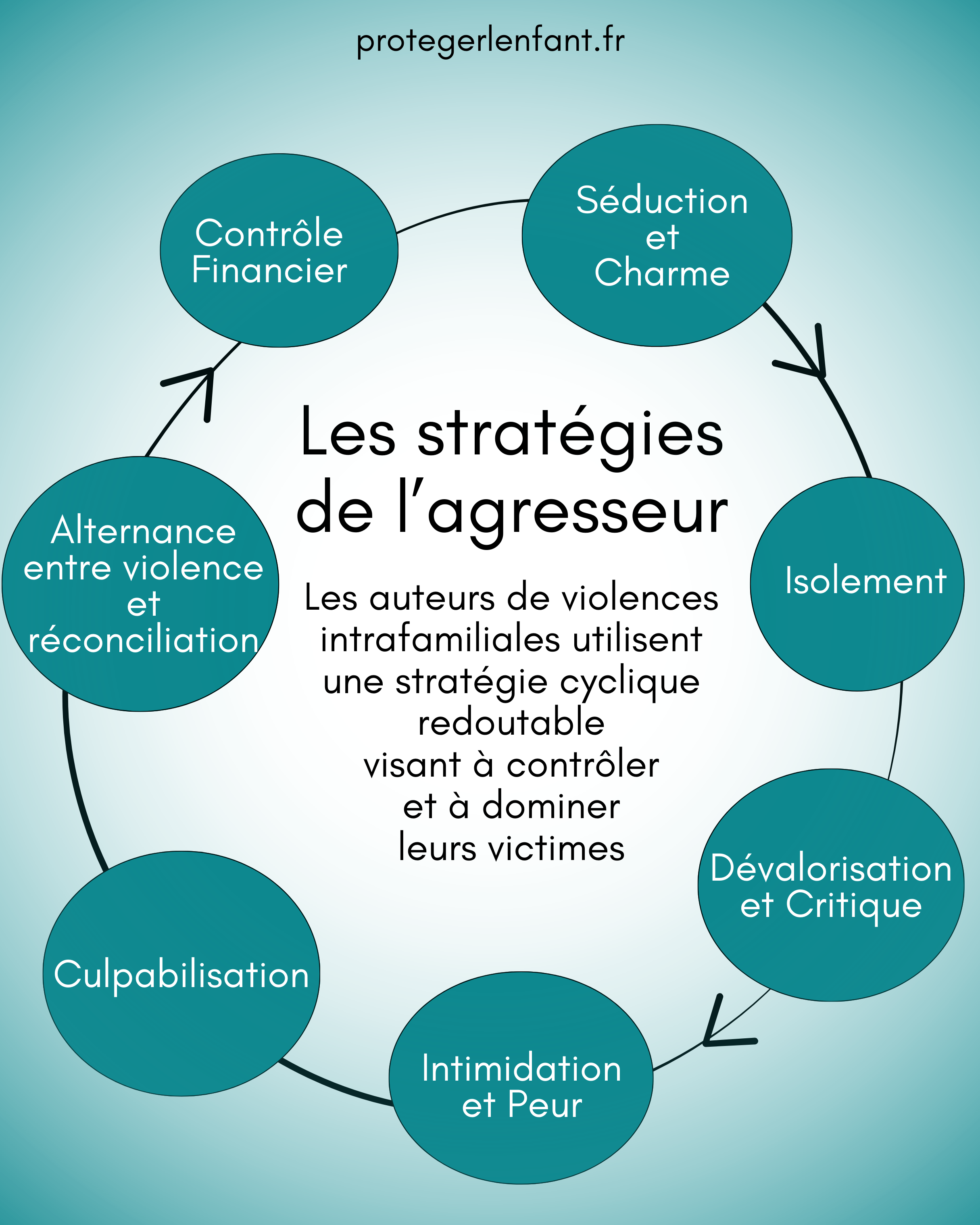

Ce père que tu tentes désespérément de fuir, cet homme sans cœur, qui te terrorise, se tient devant le seuil de notre porte, venant te chercher tel un trophée qu’il a gagné. Sans émotion, sans aucune empathie, il est venu t’arracher de la maison.

Mon cœur saigne au souvenir de cette scène. Et j’entends encore cette porte de salle de bain que tu claques de toutes tes forces et fermes à clés, refusant de sortir en hurlant ta terreur.

Et moi, je suis là, impuissante, sous le choc de cette séparation que la juge nous impose malgré la vérité. Comment te contraindre à partir avec ton bourreau ? Ce sadique qui tire tes paupières, te réveille la nuit, t’interdit de pleurer, écrase ton ventre, te menace de mort et hurle « comme un ours ».

Comment en tant que maman, je peux avouer que je ne peux pas te protéger. La justice musèle ta parole et me gomme de ta vie. Matin et soir, je passe devant ta chambre fantôme, que je n’ose pas ouvrir.

Elle est restée comme tu l’as laissé, avec ton pyjama au sol, tes légos éparpillés, ton lit défait, j’ai voulu garder une empreinte. Et lorsqu’on se retrouve à l’espace rencontre, tu te blottis contre mon cœur en me disant “Maman je croyais que tu étais morte”.

Quel supplice !

Chaque jour qui passe, tu étouffes petit à petit ta personnalité et tu tentes de naviguer dans ta nouvelle vie. Obligé de jouer dans la pièce de théâtre que ton père organise en public, ta parole est méthodiquement muselée et instrumentalisée !

Pour survivre, tu évites tout ce qui peut réveiller ta souffrance et ta peur : « je ne dois pas parler, si non maman tu vas disparaitre », « j’ai peur que papa va me faire comme avant ». Ton père vole ton enfance, comme le sien lui a fait en tuant sa mère.

Aujourd’hui, je ne peux pas t’accompagner en sortie scolaire ni t’aider dans tes devoirs comme avant. Je ne peux pas venir t’encourager lors de tes matchs de foot. Je ne peux pas te câliner quand tu es triste ou malade. Je ne peux pas t’embrasser le jour de ton anniversaire.

Je n’entends plus tes mots du matin « bonjour maman chérie d’amour ». Nos fous rires, nos discussions, nos querelles, nos séances de yoga, nos parties de pendus au petit déjeuner me manquent tellement.

LA JUSTICE NOUS TUE PSYCHOLOGIQUEMENT PETIT A PETIT.

Et elle me demande de faire le deuil d’un enfant vivant !

IMPOSSIBLE ! Tu es et resteras à jamais mon enfant, bien en vie et merveilleux.

Alors, continuons à profiter de ces brefs moments et à nourrir l’espoir d’un retour. Mon fils, mon petit cœur, je suis fière de toi ! Merci pour la force que tu me donnes ! Je t’aime avec tout mon amour et de façon inconditionnelle !

Ta maman

Vous pouvez lire d’autres témoignages de mères protectrices publiées sur notre site. Nous croulons hélas sous les appels à l’aide. Vous pouvez également visualiser les préconisation de la CIIVISE. Il faut appliquer le principe de précaution « je t’écoute, je te crois, je te protège ». Les politiques doivent placer les droits de l’enfant comme une politique publique prioritaire, il y a urgence, tant d’enfants sont en grande souffrance. Et il faut protéger leur parent protecteur.