Par Caroline BREHAT

Psychothérapeute, psychanalyste, autrice

De nombreuses mères sont régulièrement désenfantées par des tribunaux français pour avoir dénoncé des violences paternelles. Bien que cette question commence enfin à intéresser les médias, les souffrances incommensurables de ces mères restent injustement occultées.

« Aidez-moi à survivre, je n’arrive plus à tenir… ». C’est en ces termes qu’un nombre croissant de « mères protectrices » me contacte désormais. L’expression « mères protectrices » (1), forgée outre-Atlantique, désigne les femmes qui tentent de protéger leurs enfants d’un père violent, voire incestueux, cherchant à en obtenir la garde. Ces femmes, qui sont immédiatement soupçonnées par les tribunaux d’être des « mères aliénantes » (atteintes du pseudo « syndrome d’aliénation parentale » ou « SAP» (2) ) et de manipuler leur enfant pour en priver le père, se retrouvent alors sur le banc des accusés à la place de l’agresseur.

« Le SAP contribue à l’invisibilisation des violences sexuelles faites aux enfants, de même qu’il rend impossible d’être un parent protecteur », dénonce la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE). De fait, cette accusation infamante contre laquelle les mères protectrices doivent se défendre jette un brouillard épais sur la réalité des violences qui les empêche finalement de protéger leur enfant. Un peu comme si les violences intrafamiliales, pourtant étayées par des statistiques effroyables, n’existaient pas ou étaient rares (3). Pire encore, nombre de ces femmes, punies par un transfert de garde, sont condamnées à ne plus voir leur enfant que lors de visites médiatisées.

À la douleur immense d’être désenfantée s’ajoute donc celle d’être perçue comme une mère maltraitante et même folle (aliénante). De quoi perdre la raison, effectivement. Pourtant, même si certaines en perdent leur élan vital, beaucoup résistent néanmoins vaillamment par amour pour leur enfant.

La « chasse à la mère aliénante »

Cet article ne vise pas à expliciter pourquoi des situations aussi ahurissantes, et contraires à l’intérêt de l’enfant, se produisent dans des proportions effrayantes, a fortiori au pays des Lumières et des droits de l’homme. Ces raisons sont trop nombreuses et complexes pour les énumérer toutes et de nombreux auteurs l’ont déjà fait. Mais il existe un consensus parmi les chercheurs internationaux, notamment anglo-saxons (4), les plus chevronnés : si les juges aux affaires familiales donnent la garde à des hommes violents et dangereux, c’est surtout parce que les institutions françaises – à l’instar de leurs homologues américaines – sont formatées pour débusquer les mères aliénantes, plutôt que les agresseurs.

C’est ce qui est arrivé à Aliénor, qui a d’abord amené Juliette, sa fillette de 4 ans, à l’hôpital parce qu’elle se frappait et se masturbait compulsivement aux retours de chez son père. Inquiet, l’établissement de santé fait immédiatement un signalement.

Mais lorsqu’à la faveur d’une nouvelle crise, Aliénor emmène Juliette aux urgences d’un autre hôpital, Aliénor se retrouve sur le banc d’infamie. L’assistante sociale ne lui pose aucune question sur la symptomatologie de Juliette, mais la mitraille d’interrogations sur sa relation avec le père de l’enfant.

Aliénor va apprendre par la suite, interloquée, qu’elle est soupçonnée d’« instrumentaliser » Juliette, par le personnel de ce deuxième hôpital qui néglige totalement le point de vue du premier, pourtant renommé. Aliénor doit se battre contre l’accusation de « mère aliénante » qui pèse désormais sur elle. Le combat pour protéger son enfant passe à l’arrière-plan.

On ne peut s’empêcher de penser à la lettre écarlate brodée sur le corsage d’Hester Prynne, la malheureuse héroïne de Nathaniel Hawthorne, stigmatisée parce qu’elle avait mis au monde un enfant illégitime. Il n’est d’ailleurs sans doute pas anodin que les ancêtres d’Hawthorne aient participé au funeste procès des sorcières de Salem, à l’origine d’une vague d’exécutions et d’emprisonnements arbitraires dans le Massachusetts, car c’est bien la représentation archaïque de la sorcière qui semble projetée inconsciemment sur ces mères protectrices, tant les tribunaux français (et américains) et leurs acolytes (services sociaux, experts, etc.) paraissent enclins à débusquer, coûte que coûte, cet avatar moderne de la sorcière.

Peut-être n’est-il pas inutile de rappeler d’ailleurs que les sorcières du Moyen-âge étaient des soignantes, sages-femmes et herboristes. Des figures protectrices, en somme. Car avec le « SAP », les mères protectrices sont propulsées au royaume des inversions et des métamorphoses (5).

Des mères surprotectrices

Ce que je constate dans mon cabinet, c’est que ces femmes sont surtout, par la force des choses, « surprotectrices ». Elles s’identifient en effet aux angoisses de leurs enfants et sont terrorisées par la crainte de ne pas parvenir à les protéger.

Nombre de mes patientes évoquent une double contrainte affolante : « Je suis terrifiée, je ne sais plus comment faire pour protéger mon enfant. L’emmener chez un médecin pour constater ses symptômes m’expose à la vindicte des services sociaux, mais ne pas le faire l’expose lui à de graves perturbations psychoaffectives », me confie Angélique, dont l’enfant a été placé chez le père car « la mère refusait de donner une place au père » selon les services sociaux, qui relèvent pourtant paradoxalement que l’enfant a « des difficultés à se détacher du discours paternel ».

On ne sait plus bien qui est la figure aliénante : la mère qui tente de protéger sa fille de l’inceste paternel ou le père qui empêche l’enfant de se différencier de lui-même et serait donc… aliénant. Étrange renversement des culpabilités, qui, étonnamment, ne fait pas tiquer les juges.

En pénétrant dans l’arène judiciaire, les mères protectrices découvrent, stupéfiées, la démence d’un système qu’elles pensaient conçu pour les protéger, elles et leurs enfants.

Un système où certains travailleurs sociaux, non formés, mélangent des concepts psy et opèrent sans le moindre état d’âme des glissements sémantiques effrayants : une mère surprotectrice devient allègrement une mère fusionnelle qui est implicitement aliénante. Cet étiquetage justifie alors de commettre l’une des pires maltraitances qui puisse être faite à un enfant, la rupture d’attachement avec sa figure d’attachement principale.

Sur quoi se basent les intervenants sociaux pour affirmer que ces mères entretiennent une dynamique fusionnelle avec leurs enfants ? Souvent sur des indices ténus : l’enfant colle à sa mère ou il « parle bébé ». Pourtant, un enfant confronté à des maltraitances développe naturellement une angoisse de séparation avec le parent protecteur.

Il peut alors régresser vers un état où il se sentait en sécurité (l’état où il était dans la fusion avec sa mère). Une patiente me rapporte que lorsque sa fille revient de chez son père, elle ne parle plus pendant des jours et exige de maintenir sa tête sur le ventre de sa mère pendant des heures en répétant en boucle « je veux retourner dans ton ventre, maman ».

La réalité biologique de l’instinct maternel sous-tend sans doute la nature dite « surprotectrice » de ces mères. Selon une vaste étude menée dans onze pays et publiée dans les Comptes rendus de l’Académie américaine des sciences (PNAS), « les pleurs des bébés activent des régions spécifiques, liées aux mouvements et à la parole, du cerveau de leur mère. Une mère entendant son enfant pleurer aura tendance à toujours avoir le même comportement : le prendre dans les bras et lui parler pour le rassurer ».

Cette étude complète d’autres travaux montrant que « le cerveau des femmes et celui des hommes répondent différemment aux pleurs d’un bébé. Ainsi la nuit, les hommes semblent moins entendre les cris des bébés que les femmes, plus enclines à se lever pour aller les réconforter (6). Mais cela n’émeut pas les juges.

Des mères terrifiées et à bout de souffle…

L’émotion la plus désorganisatrice pour le psychisme humain est indéniablement la terreur. Or ces mères vivent dans une insécurité psychique totale. Leurs traumas sont multiples et complexes, et la chronologie de ces traumas, toujours la même, ressemble à une marche cruelle à travers les cercles de l’enfer de Dante : elles sont d’abord victimes de violences conjugales ; elles découvrent ensuite les violences faites à leur enfant ; elles subissent alors le désaveu des institutions françaises qui les stigmatisent immédiatement et les jugent potentiellement coupables d’aliénation parentale.

Vient alors l’aboutissement ignoble de leur démarche de protection, et cela arrive hélas de plus en plus fréquemment : le transfert de garde chez l’agresseur ou dans une famille d’accueil, puis, les sévices effroyables des visites médiatisées.

Il s’agit là de traumatismes maximaux. Les traumatismes maximaux sont interpersonnels (entre l’agresseur et la victime). Ils se caractérisent par une intention de nuire et détruisent la dignité de la personne, son intégrité psychique, physique et sociale, ainsi que la confiance dans l’humain.

Elles me supplient de plus en plus souvent de les aider à s’accrocher à la vie car elles ont souvent perdu ce qu’elles avaient de plus cher, leur enfant, mais aussi souvent leur métier, leurs amis (qui veut rester ami avec une folle ?), parfois leur toit (certaines vont en prison pour non-représentation d’enfant ou enlèvement d’enfant).

Le discrédit que les institutions ont jeté sur elles rejaillit sur leurs représentations d’elles-mêmes. Elles ne croient parfois plus du tout dans leurs capacités maternelles et beaucoup moins dans leurs perceptions. C’est donc leur intégrité psychique qu’une minorité d’entre elles commence à remettre en question. Et si leur agresseur et les institutions avaient raison ? Et si elles étaient vraiment folles comme le leur a si souvent répété leur agresseur ? Au moins, cela solutionnerait le problème le plus épineux : la souffrance de leur enfant… Mon travail consiste donc souvent à les rassurer sur la fiabilité de leurs perceptions.

Mais résilientes, malgré tout

Mais elles tiennent le choc par amour pour leurs enfants, que certaines ne peuvent pourtant plus voir ou uniquement dans des circonstances atroces qui les contraignent à assister, impuissantes, à la déchéance physique et psychique de leur(s) enfant(s).

Je m’étonne chaque jour de leur résilience face à la folie qui pourrait si facilement les happer. Cette résilience héroïque mérite d’être saluée. Leur degré de résistance, face à la pire adversité qu’une mère puisse connaître, une torture ni plus ni moins, témoigne en fait de la grandeur de la maternité à une époque qui tend hélas à ne plus reconnaître l’importance de la mission civilisatrice des mères.

- Caroline Bréhat est psychothérapeute, autrice. Son dernier roman, “Les Mal Aimées”, porte sur le caractère transgénérationnel de l’inceste.

Notes :

(1) https://stopabusecampaign.org/takeaction/what-is-a-protective-mother/

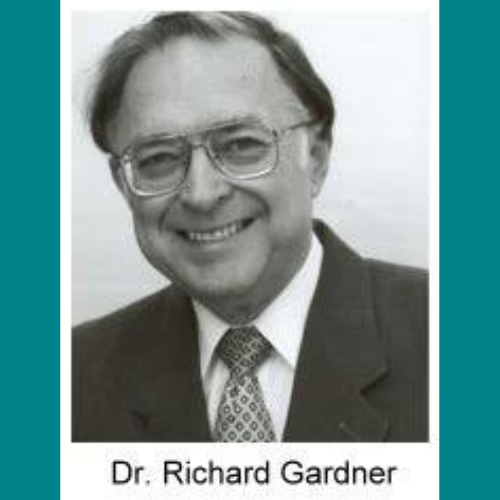

(2) Le « SAP » a été inventé de toutes pièces par Richard Gardner, un psychiatre américain controversé, selon lequel l’enfant serait manipulé et endoctriné par l’un de ses parents rabaisserait ou rejetterait l’autre « de façon injustifiée ». Importé des États-Unis par les mouvements masculinistes, le SAP est entré dans les mœurs et les usages bien qu’il ait été rejeté par l’Association américaine de psychiatrie – la référence sur le sujet – et l’Organisation mondiale de la santé. La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants a appelé à proscrire le recours à ce « pseudo » syndrome, « tout particulièrement dans le processus de décision judiciaire ».

(3) Un enfant est tué tous les cinq à six jours en France. 25% des homicides ont lieu dans les familles en France. Trois enfants par classe sont victimes d’inceste. La France est un des rares pays de l’OCDE à ne pas donner les chiffres des enfants maltraités comme si le législateur ne voulait pas savoir (source : Michèle Créoff).

(4) Crisis in Family court : lessons from turned around cases, 2013.

(5) Les personnalités violentes sont toujours pathologiquement fusionnelles, mal différenciées des autres, a fortiori de leurs enfants. L’un de leurs mécanismes de défense privilégiés est l’identification projective, ou projection, par laquelle elles accusent l’autre de leurs propres défauts. Ces hommes violents projettent donc sur leur ex dans une logique d’inversion leur propre propension à la fusion. Il va sans dire que les mères peuvent elles aussi être fusionnelles, mais dans ces cas précis d’inceste, il s’agit en fait des pères.

Cet article, qui a été publié dans France-Soir le 27 avril 2023, est tiré des séances de groupe organisées par Protéger l’Enfant.

Psychothérapeute, psychanalyste, autrice

Autres articles de Caroline Bréhat :

Rencontre avec Caroline Bréhat

Le « Syndrome d’Aliénation Parentale » ou l’instrumentalisation du système judiciaire